Dipl.-Ing.

Ernst Asten

Leiter des Hoch- und

Tiefbauamtes des Landkreises Köthen

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Weingart

Hochschule Anhalt (FH), FB

Architektur und Bauingenieurwesen, Dessau

Wirtschaftliche

Erneuerung

von

Kommunal- und Kreisstraßen

Auf der 10. Gesamtmitgliederversammlung der VSVI Sachsen-Anhalt am 16.06.2000 forderte der Minister für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt Dr. Jürgen Heyer die Mitglieder der Ingenieurvereinigung auf, sich im Interesse der Kostenreduzierung für einen „schlanken Straßenbau“ zu engagieren.

Nachfolgend werden

allgemeine Grundsätze für die wirtschaftliche Straßenerneuerung und

mehrjährige Erfahrungen mit „schlankem Straßenbau“ im Rahmen der Erneuerung von

Kommunal- und Kreisstraßen im Landkreis Köthen dargelegt.

1. Allgemeine Grundsätze für eine

wirtschaftliche Straßenerneuerung

Bei der Anpassung

des flächenerschließenden Straßennetzes, das mehr als 75% des gesamten Straßennetzes beträgt, an die

seit 1990 sprunghaft gestiegene Verkehrsbelastung in den neuen Bundesländern

besteht ein sehr großer Bedarf zur wirtschaftlichen Straßenerneuerung.

Es ist auf Grund

der in den Haushalten der Landkreise und Kommunen nur in begrenztem Umfang zur

Verfügung stehenden finanziellen Mittel jedoch nicht möglich, das gesamte

Straßennetz der Kommunal- und Kreisstraßen in möglichst kurzer Zeit in herkömmlicher

Weise grundhaft zu erneuern.

Deshalb sind

unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten des geltenden Regelwerkes grundsätzlich

Variantenuntersuchungen mit dem Ziel durchzuführen, die jeweils wirtschaftlichste

und umweltschonendste Erneuerungsvariante zu ermitteln.

Mit der gewählten

Erneuerungsvariante ist in der Regel mindestens die gleiche Nutzungsdauer und

Tragfähigkeit der erneuerten Straße zu gewährleisten, wie bei dem herkömmlichen

grundhaften Ausbau.

Nur in

Ausnahmefällen sollte auf den sogenannten Zwischenausbau orientiert werden, bei

dem von einer kürzeren Nutzungsdauer ausgegangen wird.

Eine

kostengünstige Universallösung, die für jede Straßenerneuerung

angewendet werden kann, gibt es jedoch nicht.

Es muss in jedem

Einzelfall nach ausreichender Diagnose des Straßenzustandes die günstigste

Erneuerungsvariante unter Berücksichtigung folgender Schwerpunkte ermittelt

werden:

1.1 Untersuchung der vorhandenen

Straßenbefestigung und Bewertung hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit als

Tragschicht oder nach entsprechender Aufbereitung als Recyclingbaustoff für die

Herstellung der neuen Befestigung

1.2 Anwendung des Hocheinbauverfahrens unter

Ausnutzung der Resttragfähigkeit der vorhandenen Straße:

Beispielsweise war für die Erneuerung der in Bild 1 dargestellten

Wohnstraße, die viele Schlaglöcher aber keine Spurrinnen aufweist, grundhafter

Ausbau vorgesehen. Untersuchungen über andere Erneuerungsvarianten lagen

nicht vor. Die Anlieger vertraten jedoch den Standpunkt, dass dieser grundhafte

Ausbau nicht erforderlich und zu teuer sei.

Bild 1: Wohnstraße mit ungebundener Trag- und Deckschicht

Nachträglich durchgeführte Tragfähigkeitsmessungen mit dem Plattendruckgerät

ergaben, dass eine hohe Resttragfähigkeit vorhanden ist und die ungebundene

Befestigung nicht ausgebaut werden muss, sondern als Tragschicht genutzt werden

kann, wodurch erhebliche Kosteneinsparungen möglich sind.

1.3 Anwendung des Hocheinbauverfahrens unter

Berücksichtigung der Dickenbemessung von Leykauf:

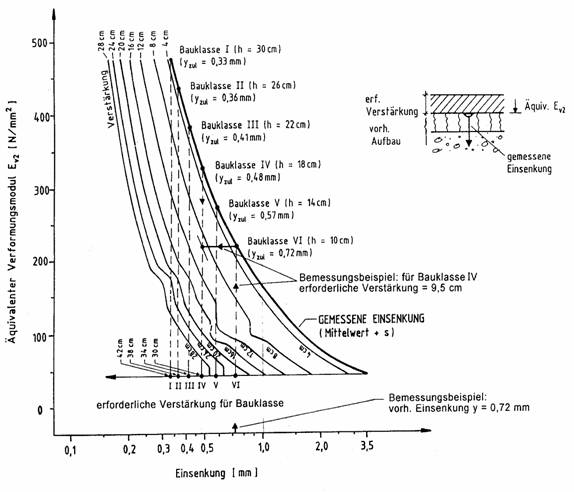

Bild 2: Kreisstraße mit Schottertragschicht und dünner Asphaltdecke

Bild 2 zeigt eine sanierungsbedürftige Kreisstraße, die gemäß RStO-E im

Hocheinbau erneuert werden kann.

Da keine Spurrinnen vorhanden sind, kann auf die Durchführung von Fräsarbeiten

verzichtet werden.

In diesem Fall ist zur Optimierung der Überbauungsdicke die Anwendung des

Bemessungsverfahrens nach Leykauf (siehe Straße und Autobahn 7/98) zu

empfehlen. Bei diesem Verfahren kann die erforderliche Asphaltverstärkungsschicht

auf der Grundlage der für jede Bauklasse zulässigen Einsenkung nach

Tabelle 1 und der mit Benkelmanbalken gemessenen Einsenkung aus Bild 3

ermittelt werden.

Tabelle 1: Zulässige Einsenkungen mit dem Benkelman-Balken

Bauklasse Leykauf RStO 2000 (Entwurf Sept.

99)

auf

ToB auf HGT

SV 0,28

mm 0,22 mm

I 0,33

mm 0,31 mm 0,23 mm

II 0,36

mm 0,34 mm 0,25 mm

III 0,41

mm 0,37 mm 0,28 mm

IV 0,48

mm 0,43 mm 0,32 mm

V 0,57

mm 0,51 mm 0,35 mm

VI 0,72

mm 0,63 mm 0,38 mm

Bild 3: Bemessungsdiagramm für eine Verstärkung in Abhängigkeit von der mit

Benkelman-Balken gemessenen Einsenkung nach Leykauf

1.4 Hocheinbauverfahren bei

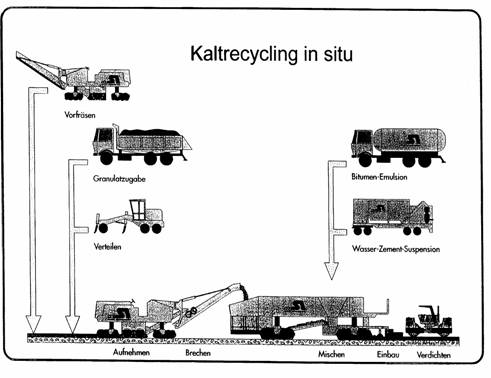

Anwendung des Kaltrecycling in situ:

Bei Straßen mit ausgeprägten Tragfähigkeitsschäden (Bild 4) kann es

wirtschaftlicher sein, das Kaltrecyclingverfahren nach Bild 5 und 6 anzuwenden,

bei dem die vorhandene Straßenbefestigung vor Ort aufgearbeitet wird.

Bild 4: Ausgeprägte Tragfähigkeitsschäden auf einer Schotterstraße mit dünner

Asphaltdecke

Bild 5: Prinzip des Kaltrecyclingverfahrens nach SAT

Bild 6: Kaltrecyclingtechnik

1.5 Anwendung des kombinierten Hoch- und Tiefeinbauverfahrens unter

Berücksichtigung der „Köthener Bauweise“:

Wenn eine Straßenerneuerung im Hocheinbauverfahren infolge von Höhenzwangspunkten

nicht möglich ist, kann die Erneuerung nach RStO-E im kombinierten Hoch- und

Tiefeinbauverfahren erfolgen. Hierbei wird die alte Straßenbefestigung nicht

vollständig, sondern nur teilweise entfernt und die restliche Trag- oder

Frostschutzschicht mit der neuen Befestigung überbaut.

Dieses kombinierte Hoch- und Tiefeinbauverfahren stellt vor allem bei

kommunalen Straßen eine sehr wirtschaftliche Erneuerungsvariante dar.

Bei sehr geringer Tragfähigkeit der in der Straße verbleibenden Trag- oder

Frostschutzschicht muss jedoch die Überbauungsdicke relativ groß sein, so dass

bei solchen ungünstigen Bedingungen kein wesentlicher Unterschied zum grundhaften

Ausbau im Tiefeinbauverfahren besteht.

Ein wirtschaftlicher Effekt lässt sich allerdings auch in diesen Fällen noch

erzielen, wenn die Tragfähigkeit der verbleibenden Trag- oder Frostschutzschicht

durch ein geeignetes Verfestigungsverfahren dauerhaft erhöht wird. In der Regel

eignet sich hierfür am besten eine Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln.

Zur Vermeidung von Reflexionsrissen in der neuen Asphaltüberbauung ist

anschließend der Einbau einer speziellen Schottertragschicht mit einem

Größtkorn von 22 mm und einem CBR-Wert von mindestens 120 % zweckmäßig.

Die Dicke der neuen Asphaltüberbauung entspricht in der Regel den in RStO angegebenen Schichtdicken auf

Schottertragschichten.

Diese Bauweise wurde im Landkreis Köthen in der Praxis erfolgreich angewendet

und deshalb als „Köthener Bauweise“ bezeichnet.

Nachfolgendes Beispiel zeigt die Anwendung dieser „Köthener Bauweise“ bei

der Erneuerung einer alten

Straßenbefestigung, die sowohl geschädigte Pflastersteine als auch

Tragfähigkeitsschäden aufwies (siehe Bild 7).

Bild 7: Alte Straßenbefestigung mit geschädigtem Großpflaster auf einer

Kiessandtragschicht

Bei der ursprünglich durchgeführten grundhaften Erneuerung dieser Pflasterbefestigung

im Tiefeinbauverfahren wurde festgestellt, dass das Planum nicht die

erforderliche Tragfähigkeit von Ev2 ³ 45 MN/m² aufwies. Aus diesem Grund war zusätzlich erheblicher Bodenaustausch

erforderlich.

Als wirtschaftlichere Erneuerungsvariante erwies sich in diesem Fall die

„Köthener Bauweise“, bei der nur das schadhafte Großpflaster und die alte

Pflasterbettung entfernt wurden. Außerdem wurde nicht die gesamte

Kiessandtragschicht ausgebaut, sondern nur so viel abgetragen, um nach dem

Einbau der neuen Pflasterbefestigung die geplante ursprüngliche Höhe der Gradiente

wieder zu erreichen.

Die restliche verbleibende Kiessandtragschicht wurde mit Zement verfestigt.

Anschließend erfolgte der Einbau eines Splitt-Brechsand-Natursand-Gemisches

0/22 mm mit einem CBR-Wert von 120 % zum Profilausgleich sowie der neuen Pflasterbefestigung.

Auf diese Weise wurden nicht nur Kosten gespart, sondern auch die

Witterungsabhängigkeit verringert und die Bauzeit verkürzt.

1.6 Entwicklung und Erprobung von kostengünstigen Straßen- und Wegebefestigungen

unter Berücksichtigung der Verwendung von Recyclingbaustoffen:

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahre 1997 ca. 50 Mio. t Recyclingbaustoffe

hergestellt. Zu diesem Zweck wurden von der Recycling-Industrie in Deutschland

über 25 Mrd. DM neu investiert und 20000 Arbeitsplätze neu geschaffen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und

Wohnungswesen hat daher mit Schreiben vom 16.4.1999 an die ARGEBAU-Minister

auf die Bedeutung der Recycling-Industrie hingewiesen und den Beschluss der 96.

Ministerkonferenz dargelegt, wonach zur Umsetzung des Kreislaufwirtschafts-

und Abfallgesetzes Recyclingbaustoffe vermehrt einzusetzen und bei Normung und

Zulassung nachdrücklich zu berücksichtigen sind.

Bei der „Köthener Bauweise“ können derartige Recyclingbaustoffe z. B. zur

Kornverbesserung der in der Straße verbleibenden Tragschichtmaterialien oder

als Zuschlagstoff für die Verfestigung verwendet werden.

2. Erfahrungen im

Landkreis Köthen

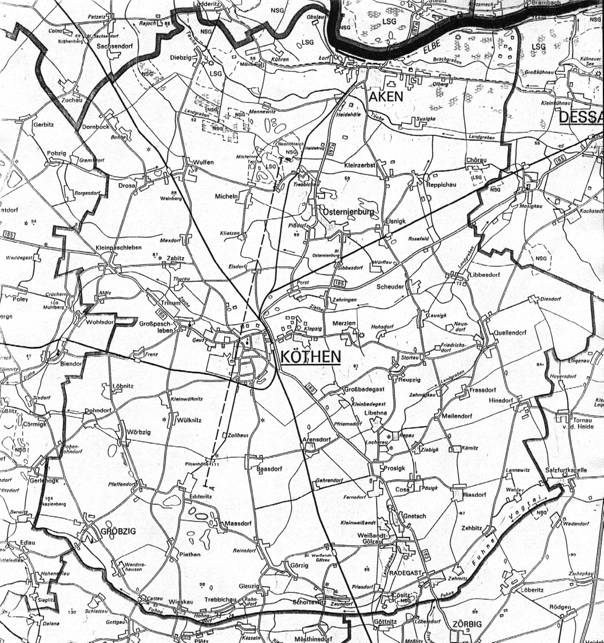

Im

Landkreis Köthen umfasst das Kreisstraßennetz eine Länge von insgesamt

ca. 175 km (siehe Bild 8).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Bild 8: Landkreis Köthen mit

Straßenerneuerungsmaßnahmen im

Bild 8: Landkreis Köthen mit

Straßenerneuerungsmaßnahmen im

kombinierten Hoch- und Tiefeinbauverfahren nach der “Köthener Bauweise“

Hocheinbauverfahren nach Leykauf

Bei der auf diesem Kreisstraßennetz

anzutreffenden Straßenbefestigung handelt es sich sehr häufig um 4 m bis

4,5 m breite Großpflasterbefestigungen mit 2 m bis 2,5 m breitem

teilweise befestigtem „Sommerweg“ (siehe Bild 9).

Unter dem Pflaster befindet

sich meist eine 20 bis 30 cm dicke Kiessandschicht.

Bild 9: Typische

Großpflasterbefestigung einer Kreisstraße im Landkreis Köthen

Der Untergrund besteht im

westlichen Teil des Kreises aus Löß. Im östlichen Teil geht dieser Boden in

pleistozäne Sande mit unterschiedlich hohen Anteilen an Schluff über.

Der Grundwasserspiegel liegt

in der Regel tiefer als 3 m unter der Straßenoberfläche.

Die Befestigungen sind etwa

80 bis 90 Jahre alt. Den Anforderungen des jetzigen Verkehrs genügen sie nicht

mehr.

Daneben existieren noch

einige Betonstraßen neueren Datums und einzelne Schotterstraßen mit dünnen

Asphaltdecken. Auch der Zustand dieser Befestigungen ist ungenügend.

Nach 1990 wurde mit der

Straßenerneuerung des Kreisstraßennetzes begonnen. Dabei wurde in den ersten

Jahren meist der grundhafte Ausbau nach RStO ausgeführt.

Die Kosten für diese

Straßenerneuerung im Tiefeinbauverfahren lagen im Durchschnitt in der

Größenordnung von 90 bis 120 DM/m². Sehr bald stellte sich

heraus, dass infolge des großen Finanzbedarfs der Ausbau des Gesamtnetzes auf

diese Weise in absehbarer Zeit nicht realisierbar ist.

Um den berechtigten Wünschen

und Forderungen der Bürger im Landkreis nachzukommen, waren auf der Grundlage

der RStO-E wirtschaftlichere Erneuerungsvarianten zu entwickeln.

Grundsätzlich wurde hierbei

der vorhandene Straßenzustand messtechnisch erfasst und die erforderliche Dicke

der neuen Straßenbefestigung an die jeweilige Verkehrsbelastung angepasst.

Da die auszubauenden Straßen

bereits viele Jahrzehnte unter Verkehr liegen, Schwachstellen sich also bereits

vor längerer Zeit gezeigt haben und beseitigt wurden, konnte in der Regel auf

umfangreichere Baugrunduntersuchungen – wie sie für den Neubau notwendig sind - weitgehend verzichtet werden.

Die Voruntersuchungen

wurden auf folgende Aufgaben konzentriert:

·

Messung der

Tragfähigkeit der vorhandenen Befestigung

·

Ermittlung des

Aufbaus der vorhandenen Befestigung nach Art und Dicke der einzelnen Schichten

·

Messung der

Tragfähigkeit der Schichten unter der Decke und des anstehenden Bodens

·

Ermittlung der

Materialkennwerte der vorhandenen Baustoffe und des Untergrundes

·

Durchführung von

Eignungsprüfungen für Verfestigungen, sofern sich der Einsatz solcher Verfahren

aus den ökonomischen Untersuchungen als zweckmäßig erweist.

Auf der Grundlage dieser

Untersuchungsergebnisse wurde durch Variantenvergleich die in jedem Einzelfall

wirtschaftlichste Erneuerungsvariante ermittelt.

Art und Umfang der

Untersuchungen wurden vertraglich gebunden.

Wertmäßig entfielen hierauf

bei einer Maßnahme von 1,5 bis 2,0 km Länge je nach

Schwierigkeitsgrad der zu untersuchenden Trasse etwa

5.000,- bis 10.000,- DM.

Im Landkreis Köthen ergaben

sich im Wesentlichen folgende Ausführungsvarianten für die Straßenerneuerung:

2.1 Asphaltüberbauung der

alten Pflasterbefestigung nach vorheriger Schichtdickenbemessung entsprechend

dem Verfahren „Leykauf“ unter Berücksichtigung der notwendigen Zusatzmassen für

den Profilausgleich sowie die eventuell erforderliche Straßenverbreiterung

Bild 10: Erneuerung einer kommunalen Straße

im Hocheinbau nach entsprechender

Bemessung der neuen Asphaltschichtdicke (OL Wieskau)

2.2 Erneuerung alter

Pflasterbefestigungen nach der „Köthener Bauweise“, wobei das alte Pflaster

ausgebaut und die vorhandene Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln

verfestigt wurde, bevor die neue Asphaltbefestigung auf einer

Schotterzwischenschicht eingebaut wurde.

Für jede Erneuerungsvariante

wurden die Baukosten errechnet und die kostengünstigste Variante ausgeführt.

Bild 11: Beispiel der Straßenerneuerung

einer alten Pflasterbefestigung nach der „Köthener Bauweise“ mit neuer

Asphaltdecke (K 2075 Baasdorf – Arensdorf)

2.3 Bei Zementbetondecken

wurde im Allgemeinen auf Tragfähigkeitsmessungen verzichtet. Die Platten wurden

entspannt und mit 8 bis 12 cm Asphalt überbaut. Erfahrungsgemäß

genügen solche Maßnahmen, um Kreisstraßen den Verkehrsanforderungen für eine

lange Zeit anzupassen.

2.4 Die im Landkreis Köthen

vorhandenen wenigen Schotterstraßen verfügen bereits über eine bituminöse

Verschleißschicht, wie Oberflächenbehandlung, Mischsplittbelag oder

Tränkdecke. Nach Einsenkungsmessungen wurde die Dicke der erforderlichen

Asphaltverstärkung nach Leykauf berechnet.

Die neue Vorgehensweise bei

der wirtschaftlichen Straßenerneuerung ermöglichte es, innerhalb kurzer Zeit

folgende Bauleistungen im Kreisstraßennetz zu realisieren:

14,7 km Pflaster überbauen (Var.

2.1)

24,3 km Pflaster ausbauen und hydraulische

Verfestigung (Var. 2.2)

6,2 km Beton

überbauen (Var.

2.3)

3,6 km Schotter

überbauen (Var.

2.4)

Der Anteil dieser neuen

Verfahren an den gesamten Bauleistungen nahm seit 1996 ständig zu. Ab 1998

wurden alle Maßnahmen nach diesen Prinzipien der wirtschaftlichen

Straßenerneuerung ausgeführt.

Besonders hervorzuheben ist,

dass ab 1997 auch für alle Ortslagen die „Köthener Bauweise“ angewendet wurde

(siehe Bild 12).

Bild 12: Beispiel der Erneuerung einer

kommunalen Straße nach der „Köthener Bauweise“ – Verfestigung der alten

Kiessandtragschicht mit Zement im Mixed-in-place-Verfahren (OL Köthen,

Krähenbergstraße)

Ferner werden aus Mitteln

des Kreises jährlich fünf Baumaßnahmen (Tab. 2) messtechnisch kontrolliert. Es

handelt sich bei diesen Messstrecken ursprünglich um alte Großpflasterbefestigungen

nach Bild 9 auf 25 bis 30 cm dicker Kiessandtragschicht der Bauklasse

IV. Die Bauvorhaben 1, 2, 3 und 5 wurden in „Köthener Bauweise“, das

Bauvorhaben 4 in herkömmlicher Weise grundhaft erneuert.

Tabelle 2: Übersicht über

die Messstrecken

|

Nr. |

Bauvorhaben |

Baujahr |

Neue Befestigung |

Länge |

Fläche |

|

1 |

K 2072 Cattau – Wieskau (OL und freie Strecke) |

1996 |

SMA 0/11 S ATS 0/32 Verfestigung *) |

1366 m |

8196 m² |

|

2 |

K 2075 Baasdorf – Arensdorf (freie Strecke) |

1997 |

Asphaltbeton 0/11 S ATS 0/32 STS 0/22 Verfestigung *) |

1534 m |

9204 m² |

|

3 |

K 2091 Drosa – Wulfen (OL und freie Strecke) |

1997 |

SMA 0/11 S ATS 0/32 STS 0/22 Verfestigung *) |

|

|

|

4 |

Grundhafter Ausbau OL Elsnigk Osternienburger Straße (Ortslage) |

1997 |

SMA 0/11 S ATS 0/32 STS 0/32 Frostschutzschicht |

253 m |

1519 m² |

|

5 |

K 2077 Meilendorf – Ziebigk (freie Strecke) |

1999 |

SMA 0/11 S ATS 0/32 **) STS 0/22 Verfestigung *) |

1237 m |

7478 m² |

*) Verfestigung mit hydraulischen Bindemitteln der alten Kiessandtragschicht, z. T. nach Kornverbesserung

**) Asphalttragschichtdicke gegenüber RStO um 2 cm verringert

Auf diesen Messstrecken wird

jährlich nach dem Frostaufgang die Einsenkung mit dem Benkelman-Balken

gemessen. Die Messungen erfolgen im Abstand von 100 m auf beiden

Fahrbahnseiten. Eine Ausnahme bildet Objekt 4, hier verkürzt sich der

Messabstand auf 50 m.

Die Messergebnisse sind

Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Zusammenstellung der Einsenkungsmessungen mit dem Benkelman-Balken

|

Mess- termin |

Februar 1997 |

März 1998 |

März 1999 |

März 2000 |

April 2001 |

|

BV -Nr. |

Bemessungseinsenkung wB [mm] = 10 %

Quantil nach ZTVE |

||||

|

1 |

wB = 0,22 |

wB = 0,13 |

wB = 0,20 |

wB = 0,11 |

wB = 0,15 |

|

2 |

- |

wB = 0,11 |

wB = 0,16 |

wB = 0,12 |

wB = 0,17 |

|

3 |

- |

wB = 0,33 |

wB = 0,24 |

wB = 0,18 |

|

|

4 |

- |

wB = 0,50 |

wB = 0,38 |

wB = 0,42 |

wB = 0,50 |

|

5 |

- |

- |

- |

wB = 0,30 |

wB = 0,22 |

Die Gegenüberstellung der

Einsenkungen in Tabelle 3 zeigt generell, dass bei allen Varianten, die nach

der „Köthener Bauweise“ erneuert wurden, die nach Leykauf für die Bauklasse IV

maximal zulässige Einsenkung von 0,48 mm deutlich unterschritten wird.

Die auf diese Weise

sanierten Straßen besitzen erhebliche Tragfähigkeitsreserven, da die

gemessenen Einsenkungen auch noch unter dem für die Bauklasse SV geltenden

maximal zulässigen Einsenkungswert von 0,33 mm (Leykauf) bzw. 0,22 mm

(RStO 2000 auf HGT) liegen.

Dies gilt im Wesentlichen

auch für das Bauvorhaben 5, bei dem die Asphaltragschichtdicke gegenüber RStO

um 2 cm reduziert wurde.

Im Gegensatz hierzu liegt

die Einsenkung des nach RStO grundhaft erneuerten Bauvorhabens 4 zwischen wB

= 0,38 mm und wB = 0,42 mm. Sie erfüllt damit die für die

Bauklasse IV geltende Anforderung von wB = 0,48 mm.

Größere Tragfähigkeitsreserven

sind bei dieser Erneuerungsvariante aber nicht vorhanden. Bei der ersten

Frühjahrsmessung im März 1998 wurde der maximal zulässige Grenzwert sogar

geringfügig überschritten.

Diese Unterschiede zwischen den Einsenkungen beider Bauverfahren wurden auch auf folgenden anderen Bauvorhaben festgestellt:

·

Industrieverbindungsstraße

Wolfen-Jessnitz-Greppin

„Köthener Bauweise“ wB

= 0,21 mm

klassische Bauweise wB

= 0,43 mm

·

K 2073, OL

Reinsdorf – „Köthener Bauweise“ wB

= 0,26 mm

K 2073, OL Görzig – klassische Bauweise wB

= 0,50 mm

3.

Zusammenfassung

Durch die gute

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Planungsbüro, bauausführenden

Unternehmen und Hochschule Anhalt konnten im Landkreis Köthen technische

Lösungen entwickelt werden, die die Durchführung wirtschaftlicher

Straßenerneuerungen zur Erzielung eines hohen Gebrauchswertes ermöglichen.

Die Kosten der

Straßenerneuerung nach der „Köthener Bauweise“ liegen wesentlich unter denen

der nach RStO-E im Tiefeinbau mit Tragschichten ohne Bindemittel durchgeführten

Erneuerungsmaßnahmen, wie aus Tabelle 4 ersichtlich ist.

Tabelle 4: Kostengegenüberstellung

|

Bauvorhaben Nr. |

Baukosten |

Einsparungen gegenüber Bauvorhaben 4 |

|

1 |

42,68 DM/m² |

58,51 DM/m² |

|

2 |

43,26 DM/m² |

57,93 DM/m² |

|

4 |

101,19 DM/m² ***) |

- |

|

5 |

44,95 DM/m² |

56,24 DM/m² |

***) ohne Kosten für Entwässerung und Gehwege

Bei der „Köthener

Bauweise“ bewegen sich die Kosten für die Voruntersuchungen in der Höhe der

Kosten für die sonst erforderlichen Baugrunduntersuchungen, die Gesamtkosten

verringern sich jedoch infolge Verkürzung der Bauzeit, Verringerung der

Witterungsabhängigkeit, Einsparung von Erdarbeiten und Materialkosten sowie

Verminderung von Massentransporten.

Dabei kann der ökonomische

Effekt nicht allein in der Senkung der Herstellungskosten und der Bauzeit

gesehen werden. Es kann auf Grund der höheren Tragfähigkeit und der damit

verbundenen geringeren Biegebeanspruchung der Asphaltbefestigung auch eine Verlängerung der Nutzungsdauer

erwartet werden.